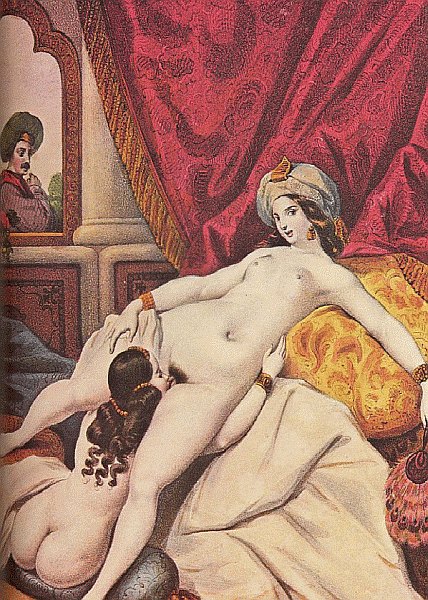

La señora Yvette es una rica aristócrata, culta y atractiva, que roza la cuarentena. Su clara piel, blanca como la cal, contrasta a la perfección con su cabellera negro. Es una de esas féminas que levanta pasiones allá donde va.

Adora el sexo en todo su esplendor. La relación abierta que mantiene con su segundo marido ha sido, para ella, una vía de escape; una puerta abierta ante el mundo, un manantial de agua pura y valiosa… un retroceder delicioso a su más indómita juventud.

Es sagaz con sus amantes, extremadamente selectiva y puntillosa. A veces pérfida y despiadada con según qué individuos. No obstante, siempre mantiene la calma y actúa con una elegancia única.

Yvette goza del sexo sin compromiso con el beneplácito de su marido, asistiendo a grandes fiestas en las que el placer es el único protagonista. A menudo con acompañantes, tanto masculinos como femeninos, y a veces sola, en busca de mentes y cuerpos que seduzcan su más refinado apetito sexual.

Es conocida como la mayor de todas las furcias del sur de Francia, bien que lo sabe. Le gusta, y es más, se regodea con ello.

Dicen que sus felaciones con los guantes puestos son el paraíso. Uno de sus mayores fetiches es el de arrodillarse, súbitamente, ante un buen hombre, seducirle con su mirada felina al mismo tiempo que se relame los labios, y esperar a que se despliegue ante ella un hermoso y palpitante falo.

Ella nunca utiliza las manos más que para acariciarse mientras penetran su boca, su coño o su apretado y apetitoso culo. Siempre espera a que la asalten, ella jamás hace el solo ademán de tocar, se limita a esperar con su particular cara de zorra; es entonces cuando nadie se le resiste.

Coincidí con ella la primera vez en Toulouse. Me habían invitado a uno de esos eternos cócteles donde abunda el color y la cursilería, y me llamó la atención su sobriedad, que destacaba considerablemente sobre el resto de invitados.

Aprovechando que mi acompañante de aquel día era un completo idiota, me mezclé entre la gente y fui hacia ella sin pensarlo.

Sus primeras y deliberadas palabras fueron tan planas y superficiales que me hicieron reír sin poder disimular mucho. Acto seguido, volvió a hacer el intento despotricando de unas mujeres que estaban a centímetros nuestros, y que inmediatamente se dieron la vuelta regalándonos miradas de odio y desprecio.

Conectamos enseguida, y que ella hablara un castellano casi perfecto facilitó mucho las cosas. Estuvimos conversando de nuestra manera de ver el mundo mientras bebíamos un excelente champán. Con tan sólo cruzar pocas palabras, enseguida me di cuenta de que me encontraba ante una de las mujeres más interesantes que había conocido jamás, y eso empezó a gustarme.

– A ti te gusta mirar, ¿verdad? – cambió de tema sin el mayor problema.

– Claro, soy una observadora nata –respondí entre risas.

– ¿Te apetecería ser hoy una espectadora? -acarició su lóbulo de la oreja.

La intromisión tan directa, pero a su vez elegante, me encantó. Y ella lo hizo de este modo porque sabía que me produciría tal efecto. Las dos sabíamos de qué estábamos hablando.

– Sabes que sí –contesté-. Estos actos me aburren soberanamente.

– ¿Y por qué vienes? –frunció ligueramente el ceño.

– Compromisos laborales, ya sabes. Siempre delegan en mí las partes más estúpidas y protocolarias de la empresa.

– Nada más verte entrar por la puerta he sabido que eras distinta a todos los pusilánimes que hay aquí dentro –dijo con seguridad-, una de esas rebeldes con causa, pero que podría dar lecciones de modales a cualquier inútil de la fiesta.

– Gracias. ¿Sabes?, he sentido algo parecido al verte- contesté-. Oye, ¿y por qué estás tú aquí?

– Sexo –sentenció-, aquí hay buenas pollas, no sé cómo se lo hacen, pero la mayoría de gordos etiquetados que ves a tu alrededor, esconden bajo sus carísimos trajes monstruosos aparatos que te llenan por dentro no sabes cuánto.

– ¡Jajaja! –me encantaba el desparpajo de aquella mujer-. Nadie lo diría simplemente viéndolos.

– Mucho vicio, mucha infidelidad… ellos aprovechan la mínima oportunidad para sacársela y metértela en el agujero que les quede más cerca: son unos auténticos cerdos. Pero a mí me excita eso, ¿sabes?, me encanta que me utilicen para todo aquello sucio que no pueden hacer ni siquiera en los burdeles más cotizados de París. Me siento guarra, sucia y perversa, y ellos aún más poderosos. Es por eso que acudo a este tipo de eventos. Y en los que son de tarde, como el de hoy, hay también mucha fulana que ansía sexo del bueno, de calidad. Mira, ¿ves a la camarera que va dando vueltas con la bandeja de champanes? – me señaló con la mirada.

– Sí.

– Esa es la hija de Jean Baptiste, un gran amigo de mi segundo esposo. No debe tener ni veinte años y ya se ha cepillado a media aristocracia francesa.

– Tiene cara de viciosa –dije mientras observaba a la camarera rubia.

– Y un coñito joven y espléndido –dijo después de beber un sorbo de champán.

– ¿Has mantenido relaciones con ella?

– No, pero sí Grégoire, mi esposo.

– Tenéis una relación abierta, deduzco.

– ¿A ti que te parece?

– Después de escucharte, doy por hecho que sí.

– Entonces, ¿por qué preguntas?

Pocas veces me dejan con la palabra en la boca, y ella lo consiguió al poco tiempo de estar conversando. Debo reconocer que, por un instante, pensé en que quizá todo aquello era una fantasmada típica de la cuarentona recién divorciada que se siente liberada y necesita contar al mundo lo zorra que es, tratando de impresionar reafirmándose, pero justo en el momento que iba a lanzarle la pregunta que desvelaría mi intriga, me cogió de la mano camino a su habitación. Y yo acepté, sin el mínimo titubeo.

Dentro del ascensor contemplé sus finas manos, cubiertas por unos guantes negros que concluían en sus codos, e imaginaba cómo serían realmente. ¿De qué color estarían esmaltadas sus uñas? ¿Cómo quedarían encima de mi piel? ¿Tendría el coño completamente rasurado?

– Tienes un cuerpazo, nena, imagino que ya lo sabes –me dijo sin mirarme.

– ¿Eso crees?

– Nunca hago cumplidos, cariño.

– Gracias, tú también eres preciosa –qué idiota me sentí contestando aquello.

Llegamos a su habitación, que estaba en la última planta, debía ser una de las más gigantescas del hotel, probablemente una de las suites.

Me abrió paso para que entrara yo primera y, acto seguido, entro ella, al mismo tiempo que se desenguantaba, como si fuera Rita Hayworth en Gilda.

Me sentía algo confundida, muy excitada por la situación en la que me hallaba, pero no tenía nada claro por dónde me saldría Yvette una vez las dos a solas. Ella me había propuesto mirar y yo acepté sin pensarlo. El caso es que me encontraba ahí, en aquella enorme suite, con una tremenda mujer que me tenía completamente subyugada.

Por supuesto que continuará…